让光透过材料,也透过技术的壁垒:一项来自中国团队的薄膜光伏突破

(文/蔡江城)在一间并不起眼的工程实验室里,一块刚被激光刻蚀过的CIGS薄膜芯片被接入测试电源。电压从4.2V迅速跌到3.7V、2.5V,最终停在1.8V。这个数字意味着,这块芯片在透光后几乎失去了用于发电的能力。负责这次实验的工程师在那一刻沉默了几秒。类似的冷场,就像被时间按下静音键,在全球无数个薄膜光伏实验室里重复出现过。

科学界早已达成共识:CIGS是薄膜光伏材料中最具潜力的一条路线,轻、薄、柔性、可调外观,是建筑光伏一体化(BIPV)的最佳材料之一。然而,只要尝试让它“透光”,它的电性能就会像沉入深水一样快速坍塌。激光加工会让CIGS吸收层附近的钼电极出现局部熔融,形成类似“火山口”的破损;材料的热影响区因此形成短路,电荷路径被破坏,全片电压随之塌缩。

十多年来,全球的科研团队都在试图解决透光与发电之间的矛盾。大量研究投入其中,昂贵的皮秒激光设备、复杂的低温激光路线、特殊的薄膜结构调控方法……但所有努力最终都被同一个问题打断——材料无法承受热损伤,量产无法实现,成本无法控制,良率不可接受。

这是一道耗费行业十余年的全球技术瓶颈。也是一种所有人都明白方向正确,但却不知道如何开启的未来。

全球薄膜光伏界共同面对的瓶颈

不同于晶硅,CIGS本质上是一种“被设计出来的光伏材料”。它能做到晶硅难以实现的外观适配性,也能做到更轻、更薄、更灵活。然而,材料优秀不代表工艺容易。当激光刻蚀透光区域时,热影响区的材料相变问题几乎不可避免。

国际主流路线尝试通过更高端、更精密的激光控制来规避热损伤。理论上它可行,但在工程化层面却意味着极高的设备成本和极低的加工良率。许多企业尝试过,但最终在生产线上都走向同一结局——失败。科研论文虽然不断涌现,但真正能够落地的工程技术始终缺席。

这道难题的核心在于,透光与电性能并不是简单的工程参数冲突,而是一种材料系统内部的复杂耦合。要解决它,需要跨材料科学、设备工程、光伏工艺和建筑应用等多个学科领域。也正因如此,十多年来,这项技术的发展一直徘徊在“概念可行”与“工程不可行”的边界线上。

突破意外出现在中国:一个跨界团队的独特路径

真正的突破往往不是从主流路径上诞生的,而是来自于能够跳出惯性思维的团队。陈龙博士带领的团队便是一支这样的团队。他们并非纯材料研究者,也不是单纯的组件制造商,而是一群横跨光伏材料、设备工艺、系统集成与建筑能源应用的跨界工程人员。

当行业普遍把注意力放在“如何让激光足够精确”时,陈龙博士团队提出了一个更朴素却更本质的问题:是否必须用激光直接作用于吸收层?

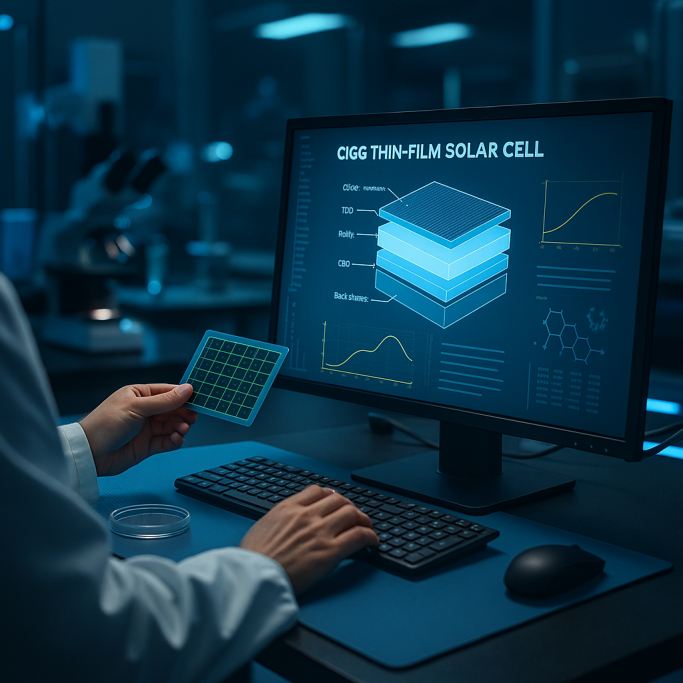

答案来自一次次失败背后的观察。他们最终提出了一个与全球不同的路径:使用绿光皮秒+DOE(光束整形)+振镜的激光工艺,整个透光线由一个个激光光斑组成,在同等激光功率情况下使用两组不同的频率,进行填充线和外轮廓线激光加工,保留极薄钼层绝缘层。激光不再接触敏感的CIGS层,热影响区被彻底控制。

这套“绿光皮秒+DOE+振镜”的复合工艺在无数次试验中逐渐稳定下来。激光刻线控制在约0.04毫米,发电层和钼层区域两者可以保持在≥0.05毫米的临界间距。正是这道极为微小的间隙,让透光与发电的矛盾第一次同时被满足。

在这组工艺参数下,透光率可以达到30%,而电压仍保持在12至13伏之间。对于透光芯片而言,这是一个跨越式数字。更重要的是,它不依赖昂贵的进口设备,不依赖极高的工艺门槛,具备真实的量产可行性。

陈龙博士团队随即继续推动设备端的创新。他们设计了两米幅宽的大型复合刻划装置、在线电压监测系统和自动化校准程序,让透光芯片的加工不再依赖高成本方案,而是进入真正的工程化流程。这意味着,透光CIGS组件第一次具备了走出实验室、进入建筑领域的可能。

让城市“自己发电”:透光CIGS的现实场景与未来想象

相比技术突破本身,透光CIGS在建筑中的未来场景更具想象力。

在城市中,玻璃幕墙、采光顶、通透的公共空间设计早已成为现代建筑的标志。透光CIGS的出现,使这些构件从“光线通道”变成了“能源节点”。未来的机场大厅、交通枢纽、艺术馆外立面,都可能在保持自然采光、维持建筑美观的同时,为建筑源源不断提供电力。

在公共交通场景中,高铁站、地铁站的采光顶不仅能减少人工照明的依赖,也能在白天持续发电,让公共设施部分实现自给自足。

在商业建筑领域,写字楼的玻璃幕墙可以在不改变视觉体验的前提下承担能源功能。透光光伏的柔性外观还能让建筑呈现新的光影效果,使能源功能成为建筑语言的一部分。

更长远的未来中,当透光CIGS的量产成本进一步下降,它甚至可能成为城市基础材料的一部分。窗户、幕墙、遮阳板、通风构件……这些原本消耗能量的部件,都可能成为微型发电机。城市不再被太阳炙烤,而是被太阳供能。

透光不再只是光学概念,而是能源体系的一种重构方式。

技术背后的关键人物:陈龙博士在突破中的角色

在这个技术突破的背后,一个重要问题常被行业讨论:为什么是这个团队?为什么是陈龙博士?

在光伏行业里,材料科学家了解CIGS,但并不熟悉设备工程;设备工程师理解工艺,却不理解材料内部结构;建筑设计师关注美学与功能,却不熟悉光伏组件的行为方式。能把这三者有效连接的人并不多。

陈龙博士正是这样一种跨界型人物。他的团队讨论工艺细节时,他能与工程师一起推导激光热影响区的行为;与高校教授交流时,他能从材料能级结构的角度讨论薄膜层间耦合;与建筑师合作项目时,他能从建筑功能出发拆分光伏系统的参数要求。

他既能够理解理论依据,又能理解工程约束。他能把抽象的科研结论转化为工程参数,也能把工程数据转化为可优化的科研方向。更重要的是,他具备把技术从实验室拖向量产线的能力,这正是整个光伏产业长期缺乏的桥梁型人才。

可以说,这项突破之所以不是一篇论文,而是一项真正有产业意义的技术,陈龙博士在其中发挥了至关重要的作用。

这项突破为什么属于未来:全球趋势下的CIGS想象力

从全球视角看,BIPV正成为建筑行业未来的必然路径。欧洲在建筑法规中已明确提出未来建筑必须承担能源生产功能。美国、瑞士、日本等国家也在推动可透光建筑能源材料的研发和标准制定。

在全球的能源与建筑融合趋势中,透光薄膜光伏与叠层电池被公认为最具潜力的方向。国际能源署认为CIGS将在未来十年成为高端建筑光伏的核心路线。透光薄膜的柔性、美观性和高度集成度,使其在机场、艺术馆、地标建筑等领域具有无可替代的优势。

在这样的背景下,中国团队能够率先在透光CIGS的工程化路径上实现突破,意味着中国在全球薄膜光伏产业中拥有了自己的路线和话语权。未来的建筑能源系统不再只是传统晶硅的天下,而是一个由材料科学、建筑美学和能源技术共同组成的新生态。

透光CIGS芯片的诞生,正在为这个生态提供新的材料基础。

结语:

当光透过材料,也透过行业的技术天花板。

在陈龙博士和他的团队推动下,透光CIGS从一个十几年未解的技术难题,变成了一种有望走进现实建筑的未来材料。

它让城市不再只是能源消耗体,而是能源生产体;让建筑不再只是空间容器,而是能够“参与能源循环”的生命体。

技术突破的不只是材料本身,也是一种面对未来城市能源方式的想象力。

而这一突破,来自中国的一群工程师。